印西市の社会保険労務士事務所です。何なりとお気軽にお声をおかけください

出張相談実施中

お気軽にお問合せください

0476-42-8590

非正規雇用労働者増加の現状と原因、今後の動向について

非正規雇用労働者はなぜ増加したの?

1.非正規雇用労働者増加の現状

1)初めに

厚生労働省がまとめた最新の「令和元年(2019年)就業形態の多様化に関する総合実態調査」によると、非正規雇用労働者を雇用する企業側の事情と、非正規雇用を選んだ労働者側の事情が次のように記載されております(複数回答)。カッコ内は前回2016年の調査結果。尚、当該調査はこれまで、3~5年おきに不定期に公表されており、次回調査は令和7年(2025年)の公表が予定されております。

(企業側の事情)

①正社員を確保できないため・・・38.1%(27.2%)

②仕事の繁閑に応じるため・・・31.7%(32.9%)

③賃金の節約のため・・・31.1%((38.6%)

※前回2016年の調査では、「賃金の節約のため」が最も高く38.6%を占めたのに対して、今回調査では「正社員を確保できないため」が第1位となった。足元の労働市場のタイト感が表れているといえます。

(労働者側の事情)

①自分の都合の良い時間に働ける・・・36.1%(37.9%)

②家庭の事情との両立・・・29.2%(25.4%)

③家計の補助、学費等を得たいから・・・27.5% (30.6%)

※前回調査とあまり大きな変化はない。

企業側、労働者側共に、各々の事情で非正規雇用を選択していることが見て取れます。

非正規雇用労働者比率の高さは、当面継続するものと思われます。近い将来には、仮に一家4人全員が生産年齢人口とした場合、一家の主たるご主人と長男は辛うじて正規社員であったとしても、奥様は近くのコンビニで短時間のパート、長女は有期の登録型派遣労働者として勤務するのが典型的な労働者家庭となる事が見込まれます。嘗ては、派遣等の非正規雇用労働者の存在は、周りを見回せば、そういう人もいるようだといった程度の認識でしかありませんでした。ところが非正規雇用労働者比率が40%になろうとしている今日においては、今後はどの地域、どの家庭でも当たり前に目にするありふれた光景になったと言えます。

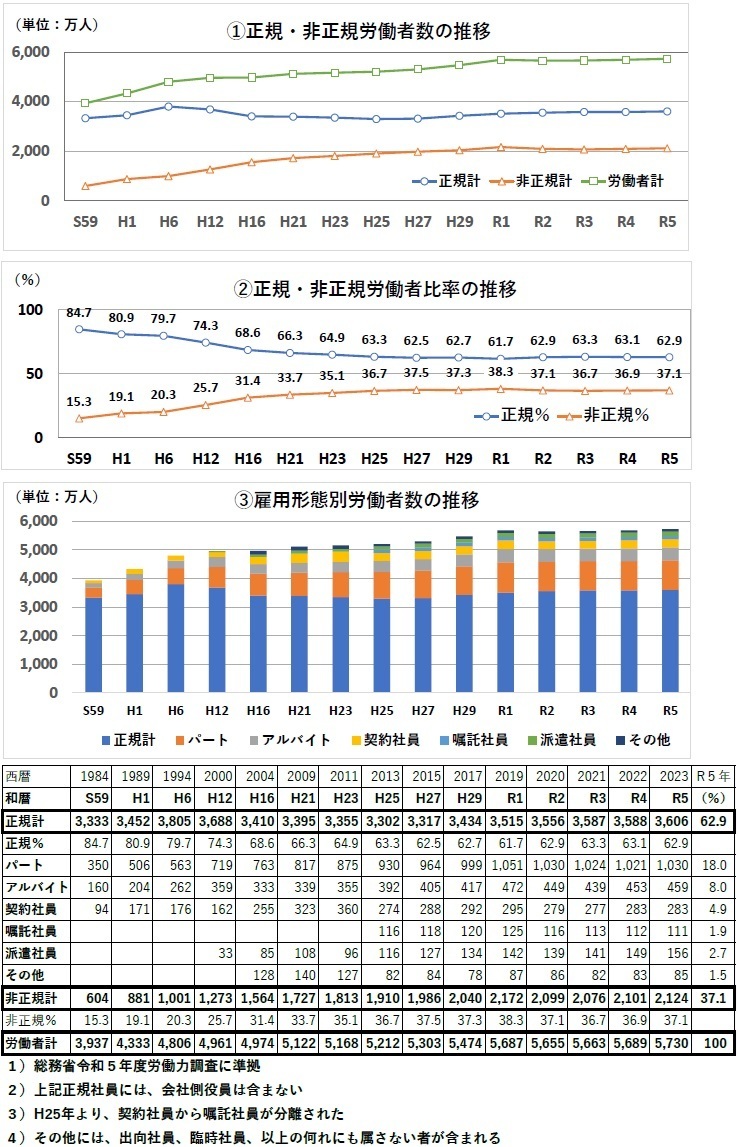

以下、総務省「労働力調査」を元に、労働市場の変遷について検証してみたいと思います。同調査結果に基づき、2023年まで実績値を掲載しております。

2)正規・非正規雇用労働者数の推移(2023年まで実績)

上記総務省の「労働力調査」においては、労働者の就業形態を7つに区分しているが、就業形態ごとの定義は行われておりません。厚労省の「就業形態の多様化に関する総合実態調査」においては次の様に定義されております。

就 業 形 態 | ||

正社員 | 事業所と直接雇用関係のある労働者で雇用期間の定めがない労働者の内、正社員・正社員等とされている者(他企業への出向者を除く) | |

| いわゆる正社員 | 職務、勤務地、勤務時間がいずれも限定されない正社員 |

多様な正社員 | 職務、勤務地、勤務時間等が限定される正社員(育児・介護休業法に基づく育児・介護短時間勤務中の正社員は含まない) | |

正社員以外 | 出向社員 | 他企業より出向契約に基づき出向してきている者 |

契約社員(専門職) | 特定職種に従事し、専門的能力の発揮を目的として雇用期間を定めて契約する者 | |

嘱託社員(再雇用者) | 定年退職者等を一定期間再雇用する目的で契約し、雇用する者 | |

パートタイム労働者 | 常用労働者のうち、フルタイム正社員より1日の所定労働時間が短いか、1週間の所定労働時間が少ない者 | |

臨時労働者 | 常用労働者に該当しない労働者で雇用契約期間が日々又は1か月未満の労働者 | |

派遣労働者 | 「派遣労働法」に基づき派遣元事業所から派遣されてきている労働者 | |

その他 | 上記以外の労働者 | |

①正規・非正規労働者数の推移

総務省の労働力調査は、第二次世界大戦終結翌年の1946年9月より始まっていますが、非正規雇用者に関する統計は1984年から登場しております。それ以来総労働者数は毎年着実に増加して2019年の5,687万人をピークに高止まり状態となっていましたが、2022年、2023年と再び緩やかに上昇して、過去のピークを更新しております。内訳的には、正規雇用労働者数は1994年の3,805万人をピークに2014年まで約20年間に亘り下がり続け、その後は緩やかに回復基調を示していますが、未だ1994年のピークまでは回復しておりません。従って、2019年までの総労働者数増加は、主として非正規雇用労働者数の増加で占められていたと言えます。

しかしながら2020年に至り初めて、総労働者数は対前年▲0.5%となりました。但し、正規雇用労働者数は対前年+1.2%であったのに、非正規雇用労働者数は初めて対前年▲3.3%、比率にして37.1%(対前年▲1.2%)となりました。しかも非正規雇用労働者の全ての区分において減少し、当該傾向は2021年も継続しております。但し、2022年と2023年に至り当該非正規雇用労働者数の低下は漸く下げ止まり、正規雇用労働者数の若干の増加が、総労働者数の過去のピーク更新を後押しした形となっております。

これは2020年よりコロナウイルス禍が猛威を振るい始めたことによる経済活動の低迷が、飲食業等の対面且つ比較的低熟練度の非正規雇用労働者の雇用環境に大きな影響を与えた可能性が高いと言えます。この間、正規雇用労働者数は1994年に3,805万人のピークを達成した後、長年にわたり労働者数・比率共に一貫して下がり続けていたので、もはや正規雇用労働者の減少が限界に達していたといえます。

②正規・非正規労働者比率の推移

正規雇用労働者比率は、1984年以来一貫して下がり続けましたが、2019年の61.7%を底に2021年には63.3%まで回復しています。2022年と2023年は63%前後で推移しております。

非正規雇用労働者比率は正規雇用労働者比率とは逆に1984年以来一貫して上昇を続け、近い将来に40%の大台を超え正規雇用労働者比率と逆転するのではないかと危惧されていました。しかしながら2019年の38.3%をピークに、コロナウイルス禍が猛威を振るった2020年以降は下降に転じ、同ウイルス禍が下火となった2023年には37.1%まで持ち直しましたが、未だ2019年のピークには達していません。

③雇用形態別労働者数の推移

上記グラフからも読み取れるように日本の総労働者数は、1986年の昭和バブル期から1991年の平成景気にかけて大きく伸びました。しかも当該バブル期前から当該バブル期にかけての日本の正規雇用労働者比率は8割を超えていました。後述するように、少なくとも戦後1970年のいざなぎ景気の頃の「集団就職」や「中学卒業生は金の卵」ともてはやされた時代までは、積極的な非正規雇用労働者の生ずる余地はなかったと言えます。当時の非正規雇用労働者は、農閑期の出稼ぎ労働者や家庭の主婦のパートや学生アルバイトが主でした。

そして1973年10月に第一次オイルショックの発生により原油価格が一挙にそれまでの4倍のバレル当り10ドル台になりました。更に1979年には第二次オイルショックがあり原油価格がそれまでの2.4倍のバレル当り40ドルになり政府主導による省エネ・省資源が叫ばれ、民間企業は減量経営に全力を挙げるようになりました。コスト削減のための非正規雇用労働者の導入はこの頃から発生しているとみる事が出来ます。

非正規雇用労働者の中心を占めるパートとアルバイトは、当該統計が開始された1984年には510万人、総労働者に占める比率はわずかに13%だったが、39年後の2023年には1,489万人、実数で約3倍、比率にして2倍の26%と飛躍的に増えています。パート労働は子育て期以降の家庭の主婦が中心となっています。そういう意味では欧米主要国ではもはや存在しないM字カーブが日本においては消滅しつつあるとは言いながら、今だに存在していると言えます。アルバイトは学生及び正業に従事していない若年労働者が中心となっています。

労務費圧縮を目的として産業界からの強い要請を受けて派遣法が成立したのは1986年(昭和61年)でしたが、派遣社員の当該統計値が初めて登場したのは、2000年の33万人、全労働者の0.7%に過ぎませんでした。2023年には当該値は156万人、全労働者数の2.7%となっています。従来派遣社員をめぐる様々な労働紛争や社会を騒がす重大事件が多発していましたが、総労働者数に占める絶対数においてはかなりウエートが低いと言えます。

厚労省の統計数値によると、非正規雇用労働者の約7割は女性で占められております。但し、65歳以上に関しては再雇用後の男性高齢者の割合が高くなっています。

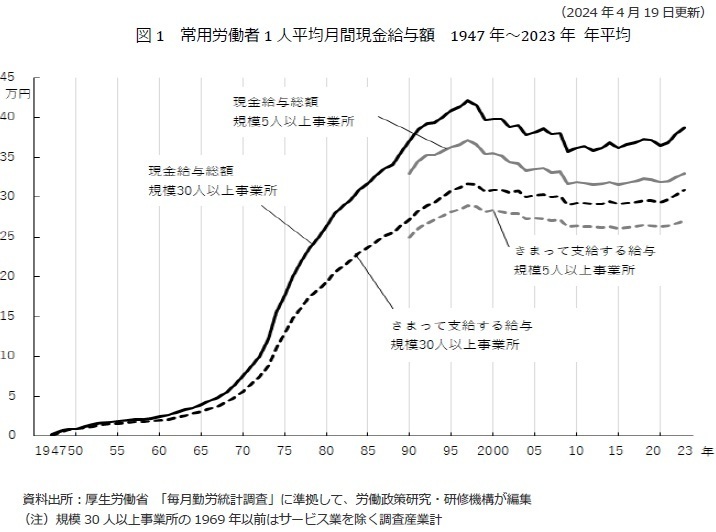

④日本の平均賃金の推移

総務省統計局の「労働力調査」は1946年9月から開始されましたが、非正規雇用労働者に関する統計数値が登場したのは1984年(昭和59年)からです。従って、それ以前の非正規雇用労働者に関する実証的な数字は存在しませんが、1973年の第1次オイルショック、1979年の第2次オイルショックの頃からコストダウンのための非正規雇用者数及び比率共に増加し始めたと言えます。

後述の通り、1984年の初めての非正規雇用者比率は15.3%、1990年には20%、1995年には25%、2003年には30%、世界金融危機後の2011年には35%を超え、2019年にはこれまでのピーク38.3%に達しています。当該統計が開始された最初の20年間では、概ね5年毎に5%づつ上昇してきたことが見て取れます。

下記は常用(正規)雇用労働者の月額平均賃金の動向に関する厚労省の元資料に基づき、労働政策・研究研修機構が編集したものです。これを見ればお分かりの通り、常用労働者の平均賃金は、非正規雇用労働者比率が25%に達した1995年頃をピークに低下して、2010年ごろには対ピーク比約5万円(12~13%)低下していることが見てとれます。

同時期に労務費コスト圧縮のために低賃金の非正規雇用労働者の雇用を継続的に増加し続けたために、これに引っ張られる形で常用雇用労働者の平均賃金も低下しました。コストダウンのために平均賃金を引き下げるという目的は達成されたと言えます。しかしながら企業は一時的な繁忙期において、何の教育も施さずに未熟練労働者たる非正規雇用労働者を雇い、繁忙期を過ぎると当該労働者を解雇することを繰り返してきました。この結果、嘗ての日本の高度経済成長期を支えた日本的労働慣行であった「終身雇用制」や「年功序列制」は大きく揺らいだと言えます。もう1つの日本的労働慣行であった「企業内組合」については、日本においては組合制度の導入当初よりほとんどの組合が企業内の組織として成立したために、嘗ての高度経済成長期後の長い景気低迷期を経て、内向きの組織特性が更に顕著になったと言えます。

嘗ての高度経済成長期においては、日本製品と言えば高品質の代名詞として世界中どこでも売れた時代でした。しかしながら非正規雇用労働者比率が40%にも達するような労働環境においては、かつての日本のモノ造りの伝統を支えた高度の技術力の涵養・保持は不可能と言えます。もう既にかなり前より始まっている少子高齢化の時代に、日本の労働現場の平均賃金は下がったが、肝心の「好きな時に雇用して、好きな時に解雇できる労働者」が最早存在しない時代になっていると言えます。海外から労働者を連れてくるにしても、下記に記載の通り、2022年現在のOECD加盟38か国中25位の平均年収では、とても世界から労働者を呼んでくることは不可能です。しかも2024年現在の為替レートで換算すれば、30位以下となるであろうことは明らかです。最早日本は、世界中の労働者にとって、決して魅力的な労働市場ではないことを十分認識して、官民協力の上、来るべき本格的な少子高齢化時代に対応した効果的な労働政策の実施に全力を挙げるべき時と言えます。

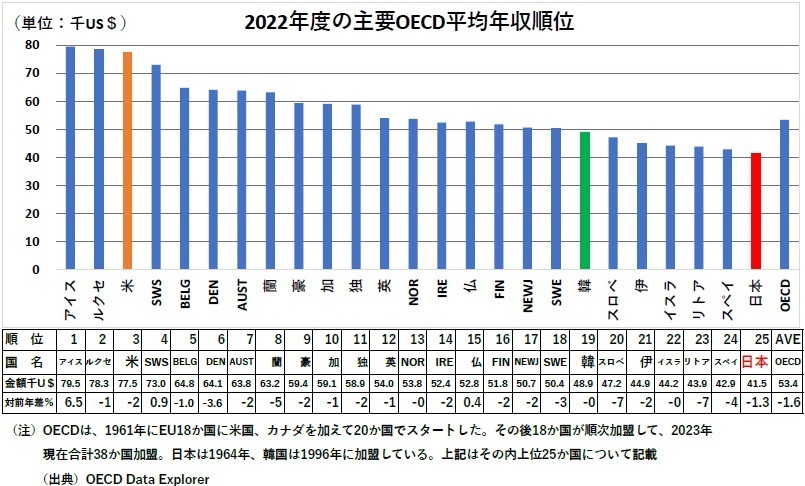

⑤2022年OECD内の平均年収ランキング(暦年)

2022年度OECD発表の資料に準拠して、同機構に加盟する38か国中上位25か国の暦年による平均年収をプロットしてみました。米国を100とすれば、日本は殆ど半分の53.6%で加盟国38か国中前年同様25位となっています。OECD平均に対しても78%でしかありません。気が付くと同じアジアに属する韓国の平均年収が19位(前年度は20位)であるのに対して、日本は韓国の平均年収の84.8%でしかありません。

2022年度は未だコロナウイルス禍が世界的に猛威を振るっていた時であり、一部の極めて限られた国を除きほとんどの国の平均年収が低下しております。OECD加盟38か国の平均年収も対前年▲842ドル(▲1.6%)となっています。因みに最近のOECD加盟国平均年収をプロットすると次の様になっています。

(OECD加盟国の最近の平均年収の推移+日本の順位)

・2018年 US$51,768 (対前年+1.2%) 日本の順位 23位

・2019年 US$52,654 ( 〃 +1.7%) 〃 25位

・2020年 US$53,448 ( 〃 +1.5%) 〃 25位

・2021年 US$54,258 ( 〃 +1.5%) 〃 25位

・2022年 US$53,416 ( 〃 ▲1.6%) 〃 25位

※2023年第1四半期の平均年収速報値は、対前年同期▲3.8%となっています。

OECDは1961年に欧米主要国20国で設立され、日本は1964年に加盟しております(韓国は1996年に加盟)。設立30年後の1991年には総加盟国数が24か国となっております。この年の日本の平均賃金はOECD平均より若干低い14位でした。その31年後の2022年まで、OECD平均賃金は33%上昇したのに対して、肝心の日本は繰り返す円高圧力による景気低迷の余波を受け、わずか3%しか上昇しておりません。その結果日本の平均賃金は2019年以来2022年まで25位に低下して、今後さらなる低下が見込まれます。

1986年から1991年に至る丸5年間は、昭和バブルから平成景気に続く好景気を謳歌した時代です。1989年12月29日には日経平均終値がそれまでの最高値39,098円を達成しました。その後日本経済は低迷して失われた30年間と言われましたが、2024年3月4日には日経平均が過去のピークを35年ぶりに更新して40,109円を達成しました。更に同年7月11日には、42,224円の新高値を更新しました。今回の日経平均の新高値が、嘗てのバブル崩壊の再来とならないことを祈りたいと思います。

上記の昭和バブル及び平成景気の頃には、急激な円高が発生して、強い円を求めて世界中から労働者が日本に押し寄せた時代です。下記2022年度の対ドル為替レート年間平均は130円台前半であったのに対し、2024年は日銀の必死の円買い介入にもかかわらず150円台中盤で推移しています。このままでは日本の2024年のOECD平均年収のランクは、38か国中30番台前半まで低落するであろうことは明らかです。2022年現在でも米国は日本の倍近くの平均年収となっており、将来的には円安により更に日本の平均年収が低下するので、人間を海外から呼び寄せることは極めて難しいと言わざるを得ません。それどころか日本の現在の低賃金下においては、日本の優秀な人材がどんどん海外に流出してしまい、二度と日本に戻ってこない状況も現出しているようです。

2023年3月5日付け日経朝刊には次のような記事が掲載されています。

「日本の平均賃金は、OECD加盟38か国中25位で、主要7ヶ国(G7)中最低。2015年には韓国にも抜かれた。よりよい労働条件を求めて海外に移住する『出稼ぎ日本人』が増加している」。

少子高齢化の進展による労働力不足が懸念されている中、これでは諸外国から優秀な人材はおろか、普通レベルの労働者を集めることさえも不可能です。多額の資金と長い年月をかけて育成した日本の優秀な人材が、海外に流出して二度と帰ってこないような状況は、日本の国家的な損失と言えます。もっとも将来的に内外の労働市場の垣根が無くなり、各自の判断で自由に移動できるようになればそれはそれで望ましいことと言えます。

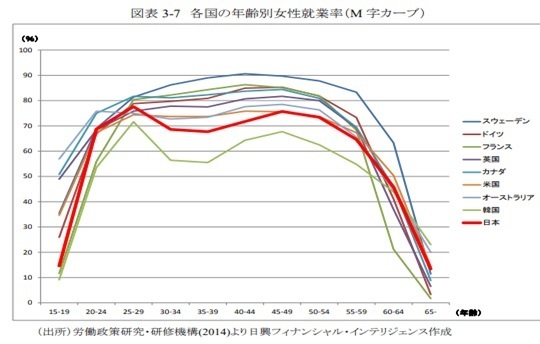

3)M字カーブとは

①日本におけるM字 カーブ

女性が出産や育児により職を離れることによる労働力率の低下の年代別推移が、ローマ字のM字に似ていることから「M字カーブ現象」と呼ばれています。日本においては、今から半世紀前の1975年当時は、20代後半の女性の労働力率は43%程度で、M字カーブの底と言われていました。それが次第に労働力率及び年齢階層が上がり36年後の2011年には、この年代の女性の労働力率は78%となり、逆にM字のピークとなりました。

現在も日本においてはM字カーブが存在するが、M字の底は次第に浅く台形に近づいており、しかもM字の底の年齢層は年々上昇しています。これは女性の高学歴化、晩婚化、未婚化により長期にわたり働き続けたいという方が増えていることと、結婚・出産後も就業を希望する女性が増えてきていることが原因と考えられます。

後述の通り、日本においては他国に例をみないほどの急速な少子高齢化が進行しています。少子高齢化の弊害を克服して、国の経済力や活力をアップさせるためには、OECD先進国のような出産・子育てを支援する国の施策が是非とも必要とされます。

②諸外国の状況

OECD主要先進国においても昔はM字カーブが存在していたが、今日においては殆ど消滅しています。但し、韓国だけはM字カーブの底が日本より若年層化かつ深くなっており、唯一の例外と言えます。

スウェーデン、ドイツ、フランス、アメリカでは「逆U字型」と呼ばれ、30代から40代にかけての女性の出産・子育期における就業率は逆に高まっており、ある特定の年齢層の労働力率が低下する現象は生じていません。これはスウェーデンやフランスにおいて特徴的であるが、出産や子育てをしながらでも仕事を継続することができる国の施策がしっかりできているからです。

ドイツやフランスにおいては、女性の育児休業休暇が、子供が3歳に達するまで最長3年間取得可能となっています。男性についてはそれほど長くはないが、育児休業取得率がフランスではほぼ100%となっております(因みに厚労省発表の日本の2021年度の実績では、女性の育児休業取得率は85.1%、男性は13.97%となっています。特に男性の育児休業取得率の低さが、OECD諸国との比較で際立っています)。更に育児休業を取得すると助成金が支給される等の育児休業取得推進策が設けられています。子育て休職期間中においてもフランスでは就業時の90%、スウェーデンでは80%の所得が保証されており、日本の60%台とは大きな格差が存在しています。しかも育児休業終了後は、元の職場及び元の職位への復帰が原則となっています。日本の様に出産を選択したら仕事を辞めなければいけない、仕事を選択したら出産をあきらめなければいけないといった、二者択一的な労働環境はとうの昔に解消されています。

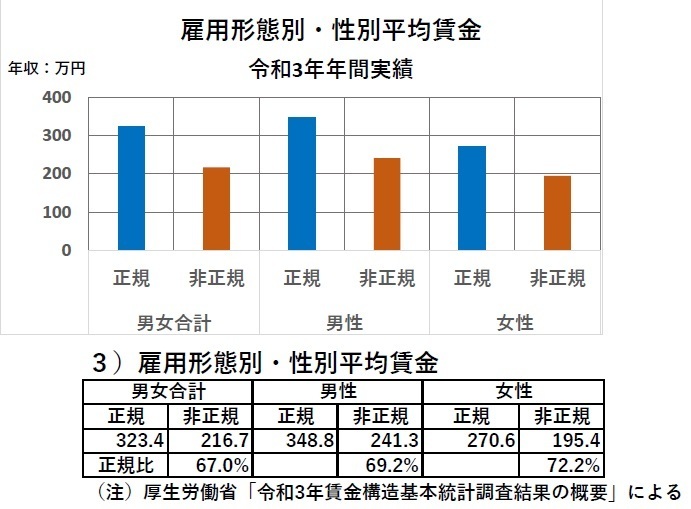

4)雇用形態別・性別平均賃金

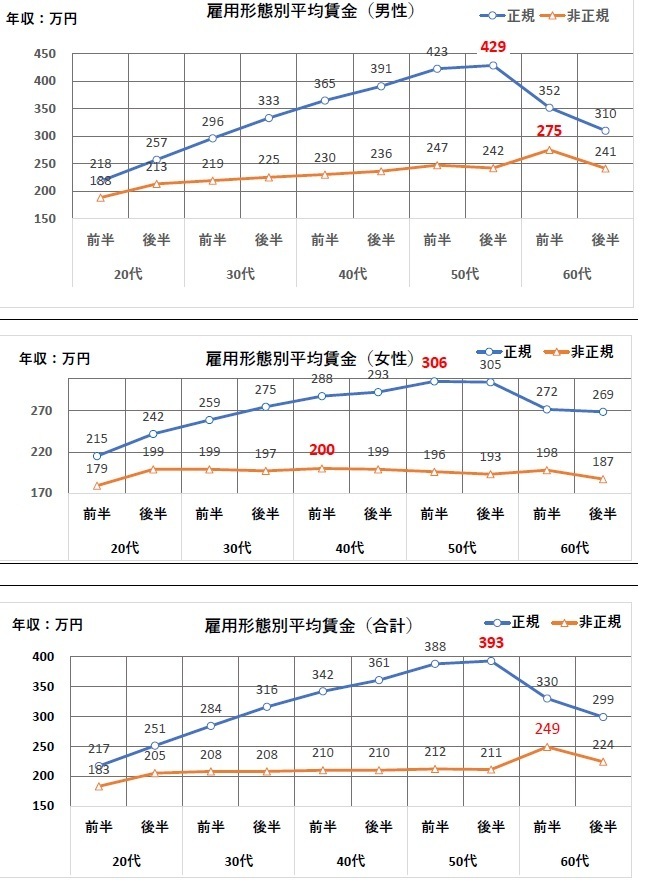

5)雇用形態別・年代別・性別平均賃金

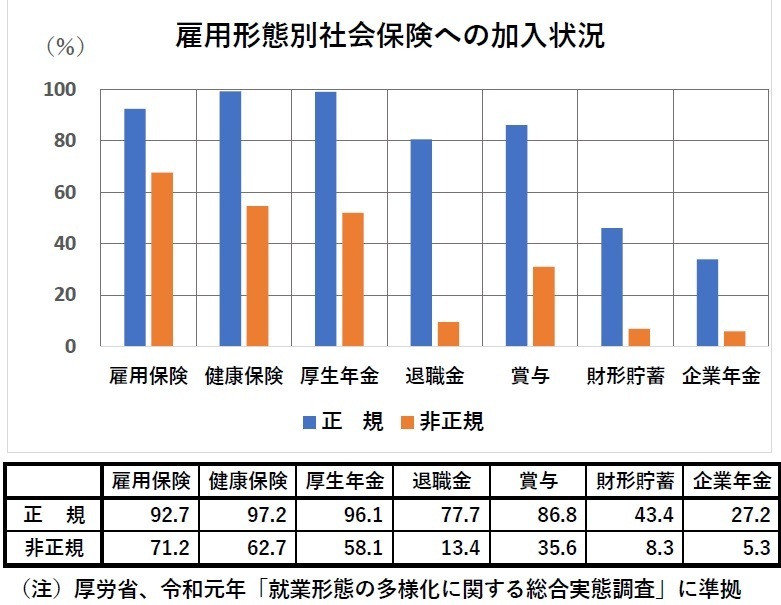

6)雇用形態別社会保険等への加入状況(令和元年)

①雇用保険への正規雇用者の加入割合は約93%。非正規雇用者の加入率は約70%となっており、健康保険と厚生年金への非正規雇用者の加入割合に比較すると、高率となっています。その理由としては、雇用保険料率が極めて低い(2022年改訂前通常の事業総計で0.9%、内労働者負担は0.3%)ので、事業主及び非正規雇用者共に加入することが大きな負担とならない事と、非正規雇用者は雇用が不安定であるために、健康保険・厚生年金には加入できなくとも、雇用保険には加入する必要性が高い事があげられます。

②健康保険と厚生年金の正規雇用者の加入率は共に97%前後になっているのに対して、非正規雇用者は共に60%前後に留まっています。2022年現在の健康保険と厚生年金の労働者と事業主の保険料率の合計は、総収入の約30%(労働者と事業主が各々1/2づつを負担)と社会保険の中で一番負担が重くなっております。非正規雇用労働者の場合、事業主及び非正規労働者共に加入に消極的であることが見て取れます。

因みに、健康保険と厚生年金への加入はワンセットになっておりますが、厚生年金への加入は原則70歳までであるのに対して、健康保険は年齢に拘わらず加入が必要なため、健康保険への加入率は厚生年金への加入率よりも若干高くなっております。

③退職金については正規雇用労働者の約8割に支給されています。非正規雇用者の13%に支給されてはいるが、正規雇用者に対する支給額は長期に亘る勤続年数と勤務評定に応じて年収の数年分の高額に達するのに対して、非正規雇用者に対しては、1月分にも満たない支給額が多くなっています。給料や賞与同様、非正規雇用者の総収入が正規雇用者に対して低額となっていることの大きな要因の1つとなっています。

④賞与は正規雇用者の約87%に支給されているのに対して、非正規雇用者への支給率は約36%となっています。正規雇用者に対する賞与支給額は年間給与数か月分であるのに対して、非正規雇用者に対する賞与は年間1月にも満たない場合が多い。月額給与や退職金と共に、正規労働者と非正規雇用者の収入総額に大きな格差を生み出す要因となっています。特に大企業においては、年間収入に占める賞与の割合が高く、中には賞与だけで年間収入の半分に達するところもあります。このような会社では、月額給与は世間の一般的なレベルに設定して、業績が良いときには多めの賞与を支給して、業績が悪い時には賞与を若干控えめに調整弁的に支給することが行われています。

⑤財形貯蓄については、減少傾向とは言いながら、2020年現在で契約件数が約700万件、貯蓄残高約16兆円(1件当たり約230万円)存在しております。55歳未満の労働者が会社を通して金融機関と3年又は5年以上の期間に亘り1人1件の財形貯蓄契約をして、給料や賞与から一定額を天引きして、生活資金の貯蓄や持ち家促進を目的とした制度です。一般財形貯蓄、財形年金貯蓄、財形住宅貯蓄の3つの制度があり、制度ごとに利息の非課税面での優遇に差異があります。正規雇用労働者についても2分の1程度しか適用されていないので、非正規雇用者についてはほとんどその恩恵は無きに等しいといえます。主として大企業の福利厚生制度の一環と言えます。従来の制度は加入年齢が55歳未満となっているために、最近の定年年齢の延長に照らして、加入年齢を70歳に達するまで延長する改正の動きが出ております。上記の賞与や退職金同様、労働者の生涯収入に大きな差異をもたらす要因となっています。

⑥企業年金については3階建ての年金制度の3階部分を構成する年金であり、確定給付年金(基金型・規約型)、厚生年金基金、確定拠出年金(企業型)、確定拠出年金(個人型)iDeCoがあるが、主として大企業の福利厚生制度の一環と言えます。正規雇用労働者についても3分の1程度しか適用されていないので、財形貯蓄同様非正規雇用者については殆どその恩恵は無きに等しいと言えます。上記の賞与や退職金同様、労働者の生涯獲得収入に大きな差異をもたらす要因となっています。この中には、広い意味で持ち株制度も含まれ、当該制度のある大企業とそうでない中小企業とでは、従業員の生涯収入に大きな格差を生じさせる要因となっています。

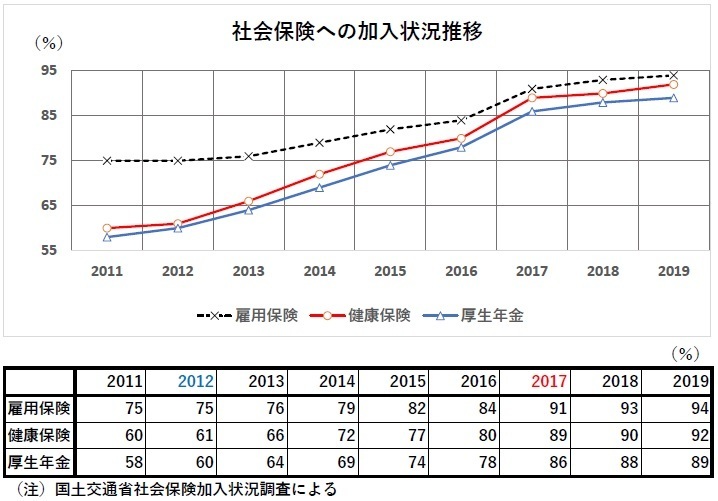

7)公共工事労働者の社会保険加入状況推移

政府(国土交通省)の諮問機関である「中央建設業審議会」は1949年に設立されていますが、2012年3月に次のような提言を行い、社会保険未加入対策推進協議会が設置されました。

千葉県においても、2015年4月1日の「県発注工事における社会保険未加入業者の入札参加の排除」と題する条例が制定されて、公共工事における社会保険未加入事業者の入札及び下請けを含めた建設工事への参加ができなくなりました。

Ⅰ.中央建設業審議会提言(2012年3月抜粋)

「今後は、行政・発注者・元受企業・下請企業・建設労働者等の関係者が一体となって、社会保険未加入は許さないとの固い決意をもって対策に取り組むことが不可欠である。このため、必要な推進体制を速やかに構築し、それぞれの立場からの取組を着実に進めるべきである」。

Ⅱ.社会保険未加入対策推進協議会

下記の協議会に参加している各建設業団体は、それぞれの立場から社会保険加入を計画的

に進めるため、計画期間を5年間とする「社会保険加入促進計画」を策定し、毎年フォロー

アップを行うこととする。

1 全国協議会

参加団体等・・・学識経験者、建設業団体、発注者団体、労働者団体、厚生労働省・日本

年金機構、国土交通省

2 地方協議会

各地方ブロックにおいても、国土交通省地方整備局が事務局となり、地域の実情に応じた

加入徹底をきめ細かく行うため地方協議会を設置し、情報共有や意見交換などを行う。

「目標」

実施後5年の2017年を目途に、企業単位では公共工事入札参加許可業者の加入率を100%、労働者単位では製造業相当の加入状況を目指す。詳細は次による。

1.行政・元受け・下請一体となった保険加入の促進

2.行政によるチェック・指導

3.直轄工事における指導

4.元受企業による下請企業への指導

5.法定福利費の確保

上記のグラフを見てお分かりの通り、社会保険未加入対策推進協議会が設置された2012年より社会保険加入率が徐々に上昇し、5年後の目標年度である2017年には各社会保険加入率が90%前後に到達しました。

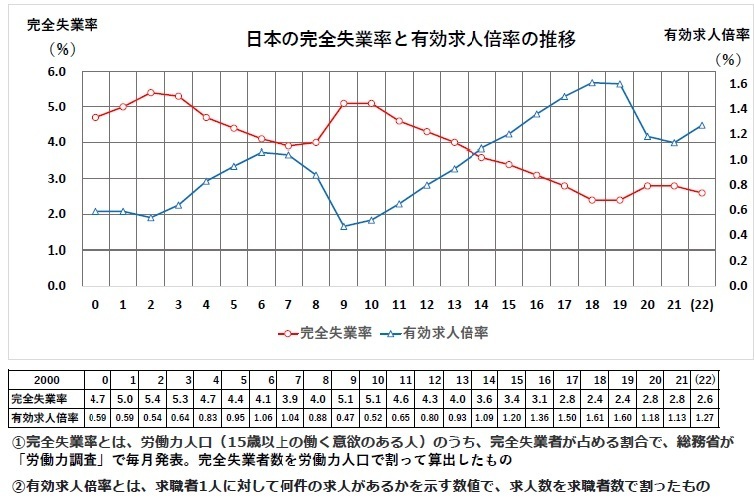

8)失業率と有効求人倍率の推移

①上記のグラフを見ても分かる通り、完全失業率と有効求人倍率は、逆相関の関係があります。完全失業率が上昇すると有効求人倍率は低下して、完全失業率が低下すると有効求人倍率は上昇する特徴があります。

②失業率は、2002年当時の5%超の高レベルから、2018年~2019年は2.4%、2020年と2021年は共に2.8%とかなり低い水準に低下してきています。

③ 有効求人倍率は、2018年は1.61、2019年度は1.60とかなり改善していたが、2020年度はコロナウイルス禍による経済活動の低迷により一転して1.18、2021年度は1.13、2022年12月時点では1.35と未だ低下傾向を示しています。

④日本企業は、総務省の労働力調査が開始された1984年以来、2009年のリーマンショック後数年の世界的景気低迷期を除き、平成景気の影響を受け有効求人倍率は上昇してきました。それにもかかわらず正規雇用労働者を減らし、一貫して非正規雇用労働者を増加して労働者不足の穴埋めをしてきました。

⑤2020年来の足元の有効求人倍率の低下は、コロナウイルス禍による労働需給の低迷によるものと思われます。但し、完全失業率は未だ2%台であり、その影響は非正規雇用労働者減少の形で表れていると推定されます。この間の事情は、上記(2)正規・非正規雇用労働者数の推移で詳述しております。

9)これまでの非正規雇用労働者増加の動向

①日本の労働市場は1973年の第一次オイルショックの頃から、コスト削減のために非正規雇用労働者比率を増やし始めております。下記の通り総務省の非正規雇用労働者に関する労働力調査は1984年からの開始であり、まだ非正規雇用労働者に関する定量的統計数字は存在しません。但し、為替相場が変動相場制に移行したのは、1973年2月であり、それまで1ドル360円の固定相場制の元で年率10%弱の高度経済成長を謳歌していた日本経済が、1974年以降17年間に亘り経済成長率が4.2%の安定成長期に移行しております。

②日本企業は、総務省の非正規雇用労働者に関する労働力調査の開始された1984年以来、平成景気の影響を受け労働者数を一貫して増やしてきました。但し、正規雇用労働者比率は減少傾向であったのに、非正規雇用労働者比率は一貫して増加してきました。即ち、この間の総労働者数の増加は、非正規労働者数の増加で賄われていたと言えます。

③安定成長期に移行して、2018年以降失業率が一貫して3%を切っているにもかかわらず、非正規雇用労働者比率は、高止まりしたままです。少なくとも日本のこれまでの非正規雇用労働者比率は下方硬直的な性格を有しており、一旦非正規雇用労働者比率を増やした企業は、例えその後雇用情勢が改善しても、従来の非正規雇用労働者比率を維持或は増加させる傾向がありました。

④非正規雇用労働者比率は当該統計が始まって以来、一貫して上昇し続けてきました。失業率の上昇が続いた2002年までは、非正規雇用労働者比率も同様に上昇傾向を示していました。それ以後は景気の若干の回復と共に失業率は低下したにもかかわらず、非正規雇用労働者比率は一貫して上昇を続けて来ました。

⑤但し、上記(2)正規・非正規雇用労働者数の推移に示すとおり、2020年度に至り非正規雇用労働者数は初めて対前年▲3.3%となりました(同比率も初めて対前年▲1.2%となった)。これは非正規雇用労働者比率が高止まりしている中、2020年初来のコロナウイルス禍による主として飲食業等の、第3次産業に従事する未熟練の非正規雇用労働者に対する雇用環境の悪化が原因となっていると考えられます。

2.非正規雇用労働者はなぜ増加したの?

1)日本円の対ドル為替レートの推移・・・円/1ドル

①円相場の推移概略

・1871年(明治4年) 1円※

・1945年9月 15円

・1947年7月 50円

・1948年7月 270円

・1949年~1971年 360円

・1971年12月 308円

・1973年2月~ 変動相場制に移行

・1973年12月 ニクソンショックにより200円代に突入

・1985年9月 プラザ合意により100円代前半に突入

※米国との間の初めての為替レートは1円でスタートしたが、以後緩やかに4円程度まで円安となり、1941年太平洋戦争突入で為替レートは消失しました。1945年9月終戦後、初めての為替レートは1ドル15円程度で開始しました。

②円相場の長期推移グラフ

2)日本の景気変動の推移、トピック

①日本の経済成長率(実質GDP)の推移

(経済成長期)

戦後復興期:1945年~1955年(11年間)

高度成長期:1956年~1973年(18年間)・・・為替相場360円/ドルの時代

安定成長期:1974年~1990年(17年間)・・・ 同 200円/ドル前後の時代

低成長期 :1991年~2016年(26年間)・・・ 同 100円/ドル前後の時代

(就職戦線)

就職氷河期Ⅰ:1993年~2005年のバブル崩壊後の新卒者就職困難期

就職氷河期Ⅱ:2010年~2013年のリーマンショック後の新卒者の就職困難期

②経済トピック、他

経済トピック、他 | 非正規雇用者比率(%) | |

1950~1953 | 朝鮮戦争による戦後特需景気 |

|

1955~1957 | 神武景気(31か月)、56年経済白書に「もはや戦後ではない」登場 |

|

1958 | 鍋底景気 |

|

1958~1961 | 岩戸景気(42か月)、池田内閣の所得倍増計画、3種の神器 (白黒TV、洗濯機、冷蔵庫) |

|

1964 | 東京オリンピック景気(24か月)、海外旅行解禁 |

|

1965~1970 | いざなぎ景気(57か月)、3C時代(カー、クーラー、カラーTV) |

|

1971 | ニクソンショック |

|

1972 | 田中角栄「日本列島改造論」出版 |

|

1973年2月 | 1ドル360円から変動相場制に移行 |

|

1973年10月 | 第一次オイルショック、原油価格4倍に |

|

1978 | カーターショック、ガルブレイス「不確実性の時代」発刊 |

|

1979 | 第二次オイルショック、原油価格2.4倍に エズラ・ボーゲル「Japan as NO.1」出版 |

|

1985 | プラザ合意、円高不況、対外純資産世界一 | (84年)15.3 |

1986~1990 | 昭和バブル又は平成景気 バブル景気(51か月) |

|

1989 | 日経平均3.9万、三菱地所ロックフェラーセンター買収(95年撤退) | 19.1 |

1991~1993 | バブル崩壊 | 20.3 |

1997~ | 平成不況 | 24.9 |

2008 | USAリーマンブラザーズ社破綻 | 34.1 |

2010~2013 | リーマンショックによる不況 | 34.4~36.7 |

③労働関連法の制定

労働関連法 | 施行年度、最新改正 |

職業安定法 | 1947年(昭和22年) |

労働基準法 | 同上、2015年(平成27年)改正 |

雇用保険法 | 1947年(昭和22年)失業保険法として成立、 1975年(昭和50年)雇用保険法となる |

高齢者雇用安定法 | 1971年(昭和46年)、2013年改正 |

労働安全衛生法 | 1972年(昭和47年)労基法から分離 |

男女雇用機会均等法 | 1986年(昭和61年)、20007年改正 |

労働者派遣法 | 1986年(昭和61年)、2015年改正 |

パートタイム労働法 | 1993年(平成5年)、2008年改正 |

労働契約法 | 2007年(平成19年)、2013年(平成25年)改正 |

3)非正規雇用労働者の発生と増加

①戦後の高度経済成長期(1956年~1973年)

戦後の高度経済成長期において、日本企業は常に人手不足で、労働者を囲い込む形で正規雇用が常態化していました。それを補う形で農閑期に農村地帯からの出稼ぎ労働者や主婦のパートタイム労働者、及び学生アルバイトを非正規雇用労働者として雇用する形が定着しました。

少なくとも戦後1970年のいざなぎ景気の頃の「集団就職」や「中学卒業生は金の卵」ともてはやされた時代までは、積極的な非正規雇用労働者の生ずる余地はなかったと言えます。従って、この時代の非正規雇用労働者は、正規雇用労働者の不足を補うための調整弁的な役割を担っていたものと言えます。

日本は1950年からの朝鮮戦争による特需を、第二次世界大戦における敗戦、そしてその後の崩壊した経済から脱出するためのスプリング・ボードとして経済成長のスタートを切ったと言えます。為替相場も第二次世界大戦後の360円の固定相場制のお陰で、輸出産業を中心に日本経済は大いに成長した時代でした。諸外国において日本製品は未だ、「安かろう、悪かろう」の評価しかなかったが、労務費が安いことによる低廉な商品は、大いに諸外国、特にアメリカにおいて受け入れられました。現在の足元20年程は中国が「世界の工場」として、大きな存在感を誇ってきましたが、それまでの日本にとって代わったと言えます。

中国の労務費は未だ低廉であり、世界における国際競争力はあるが、近い将来においては労務費および物価の上昇によりこれまでの優位性は無くなる時が来ると思われます。そしてその地位は、嘗ての日本がそうであったように、他の労務費コストのより低い東南アジア諸国へと移行してゆくものと思われます。

②安定成長期(1974年~1990年)

1971年のニクソンショック後、1973年2月に為替相場が変動相場制に移行した事により1ドル200円台中盤に突入しました。同年10月に第一次オイルショックが発生し、原油価格が一挙にそれまでの4倍のバレル当り10ドル台になりました。これにより、日本経済はそれまでの高度成長期から安定成長期に移行しました。1979年には第二次オイルショックがあり原油価格がそれまでの2.4倍のバレル当り40ドルになり政府主導による省エネ・省資源が叫ばれ、民間企業は減量経営に全力を挙げるようになりました。コスト削減のための非正規雇用労働者の導入はこの頃から発生しているとみる事が出来ます。

そして1985年のプラザ合意後は、更に1ドル100円台に突入しています。急激な円高の進行により日本の輸出産業は大きな痛手を受けました。1971年のニクソンショック前の固定相場制の時代の主役であった鉄鋼、船舶、大型機械、化学工業等の「重厚長大産業」から、知識・サービス(ソフトウエア)、情報・通信・半導体(マイクロエレクトロニクス)等の「軽薄短小産業」への転換が起こりました。

上記の戦後の高度経済成長期においては、輸出産業による外貨の獲得だけが、日本経済の成長を支えていた時代でした。この時代においては、産業構造が漸く第1次産業から第2次産業へ、そして第3次産業へと大きく変化し始めた時代でした。

1986年には、その後の労働市場に多くの禍根を残すこととなった労働者派遣法が制定されました。それまで日本企業の発展を支えてきた制度として「年功序列制度」と「終身雇用制」、そして「企業内組合」がその特徴的な制度として取り上げられることが多かったと言えます。しかしながらたび重なる円高圧力により諸外国との価格競争に晒される輸出産業にとっては、唯一残されていた聖域である労務費の圧縮はどうしても避けられない選択となりました。日本の製造業は、製品の製造に使用される原材料の殆どを輸入に頼っており、円高による輸入原材料価格の割安感はあったものの、そのメリットを相殺して余りある円高圧力による輸出製品の採算の悪化を改善するためには、長年の労務費の上昇による労務費負担の圧縮に手を付けざるを得なかったと言えます。

例えば産業界からは、「アメリカにはレイオフ制度があるじゃないか。どうして我々だけが、経済活動が低迷している時期も労働者を雇用し続けなければならないのか。行き過ぎた労働者の保護から脱却して、労働市場の流動化が必要と言える」との意見が多く、労務費を削減したいとする経団連等の産業界の強い意見に屈する形で、労働者派遣法が制定されました。

上記の通り、1985年のプラザ合意後は為替レートが100円台に突入する急激な円高により、輸出産業は大きな痛手を被りました。その一方1980年代後半から1990年代初めまでは昭和バブルの発生によりあらゆる不動産価格が軒並み上昇し、借金をして不動産を購入し、それを担保にさらに不動産を購入すればどんどん企業価値が増大する錬金術が横行した時代です。夜の世界にもそのバブルの影響が現れ、深夜の銀座でタクシーを何時間待っても捕まらないと言ったことも発生しました。北海道の誰も住む人のいない広大なる釧路原野の湿地帯に、「○○不動産所有地」と書かれた看板が立てられた光景を新聞や雑誌で目にした記憶があります。

余談ではありますが、その象徴的事例が歌手の千昌夫です。彼は東北新幹線建設用地内に所有していた4万平方メートルほどの土地の売却益を元手に不動産の売買を繰り返し、最盛期には香港、イギリス、オーストラリア、ハワイの一流ホテルを軒並み買収し、「歌う不動産王」とも呼ばれました。もっとも、不動産バブルの終えんで1990年代初めには2,500億円もの巨額の借金を残して、彼の所有する不動産運営会社は倒産してしまいました。

又、この頃には急激なる円高により、日本の有する対外純資産価額は世界一とも言われ、日本の大手不動産会社が強い円を元手に世界中の不動産を買いあさり、「山手線内の土地時価でアメリカ全土が買える」と言われた時代でもあります。1989年の三菱地所によるアメリカ・ロックフェラーセンターの買収がその象徴的な事例です(但し、1995年に撤退)。この時期には、多くの企業が本業とは関係ない不動産や有価証券の売買に手を出し、家庭の主婦でさえ株式投資に手を染めた時代でした。もっとも、その直後の昭和バブル崩壊によりその多くが不本意な結末となったことは、多くの方のご存じのとおりです。

③低成長期(1991年~)

1991年のバブル崩壊後の日本経済は低成長期に移行し、減量経営の一環としてゼロベース予算等に基づく経費の削減、正規従業員を削減して非正規従業員を増加させることによる労務費の圧縮、赤字部門の切り捨て等が、本格的に行われ始めました。1993年には、パートタイム労働法が制定されました。

多くの日本企業はそれまでの日本企業の強さの源泉であり、日本的経営の特徴と言われていた「年功序列制度」と「終身雇用制度」をこの時期に放棄し、その代わりに正規社員を減らしていつでも解雇できる非正規社員を増やしたと言えます。

④非正規雇用労働者比率の推移

総務省統計局の「労働力調査」は、1946年9月から開始されているが、非正規雇用労働者に関する統計数値が登場したのは1984年(昭和59年)からです。従って、それ以前には当該統計数値は存在しません。しかし一般的には、1973年の第1次オイルショック、1979年の第2次オイルショック頃から労働者に占める非正規雇用者数及び比率共に増加し始めたと言えます。

1984年の初めての同比率は15.3%、1990年には20%、1995年には25%、2003年には30%、世界金融危機後の2011年には35%を超え、2015年には37.5%に達しています。当該統計が開始された最初の20年間では、概ね5年毎に5%づつ上昇してきたことが見て取れます。

3.今後の方向性について

1)非正規雇用労働者数の今後の動向について

①正規雇用労働者を解雇して非正規雇用労働者を増やすやり方は、一時的にはコストの削減に寄与し企業業績の改善になったかもしれません。しかし企業の長期的発展を支えるために必要不可欠な人材の育成や、技術の伝承等の面で大きな問題のある事が、近年指摘されています。嘗ての高度経済成長期やバブル期の余分なぜい肉を落とすだけの減量であればまだよかったが、最近では企業の長期的な成長を支えるために必要不可欠な活力源となる、筋肉さえも削ってしまったのではないかと危惧されています。

これまでほとんどの企業は、非正規雇用労働者に対しては、労働能力向上のための教育や投資を全く行って来ませんでした。必要な時に低賃金で雇い、不要になればすぐに解雇できる、企業にとっては極めて都合の良い使い捨ての労働力でしかありませんでした。しかしながら、現在の日本においては、既に少子高齢化が着実に進行しており、もはや使い捨てにできる労働者は存在しないと言えます。しかも海外から労働者を誘致しようにも、少なくともOECD先進国との比較では低賃金に属する日本に来て働いてくれる労働者はいないのです。アメリカに行けば日本に来るよりも1.5倍以上稼げるのに、わざわざ低賃金の日本に来る必要はないからです。将来においても同じやり方が通用するとは到底思えません。

②少なくとも、非正規雇用労働者が全労働者の過半数を占めるようになったのでは、かつて高度経済成長期に日本経済の成長と発展を支えた製造業の力の源泉であった高度の技術力の保持・涵養は不可能と言えます。高度経済成長期には日本製品と言えば高品質の代名詞として、世界中のマーケットにおいてその信頼は絶大でした。「Made in Japan」と書かれてあれば、世界中どこでも黙っていても売れた時代です。ところが最近は、財閥系の大企業でさえも品質偽装に手を染め、世界中から顰蹙を買う時代となってしまいました。もはや嘗ての諸先輩が築き上げた、「Made in Japan」の遺産を使い果たしてしまったと言えます。

言うまでも無く日本は天然資源の乏しい国です。シンガポールの例を引き合いに出すまでも無く、我国が国際競争に打ち勝ち、国家を存続・発展させていくためには、唯一人的資源の確保こそが重要と言えます。リストラ、合理化、コストダウンと称して、正規労働者を減らしてむやみに非正規労働者を増やしてきましたが、もうそろそろこのような安易かつ行き過ぎた非正規雇用労働者増加の流れを見直す時期に来ていると言えます。

③日本は長年にわたる非正規雇用労働者割合の増加により、労務費が低下してきたことは事実です。今ではアメリカの労働者の最低賃金が時給15ドル(1,800円)程度のところ、2024年10月に改正された最低賃金法に基づく日本全体の加重平均最低賃金は、対前年51円引き上げられたとは言いながら、未だに1,055円/時です。最高額の東京でさえ1,163円、東北や九州・四国・沖縄地域では、900円台中盤です。

前述の通り、1995年ころからは単に非正規雇用労働者の賃金が低下するだけではなく、同賃金レベルの低下に引っ張られて、正規雇用労働者の賃金も低下しています。

因みにアメリカの最低賃金は州や地域によりばらつきはあるが、2022年7月現在の主要都市の平均賃金は概ね15ドル/時前後です。ハワイ州では2028年の18ドルへの引上げ目標に従い順次引き上げられています。

④非正規雇用労働者でも女性の場合は、子育て期以降にパートやアルバイトとして家計補助的に働くことも可能ですが、男性の場合には生活を維持するに必要な収入が得られないために、年頃になっても結婚もできない。もし万が一結婚できても、子供も産めない。当然住宅を購入することもできない。死んでもお墓にも入れないというのが実際の姿です。

やはり労働者として正当なる賃金をもらって、普通の人間が普通に生活できるレベルの生涯収入が得られないのであれば、消費も低迷するのは当たり前です。しかも未熟練の非正規雇用労働者が総労働者の半分にも達しようとする現状においては、国の経済活動も次第に低下してゆくのは止むを得ません。このような限界生活者を大量に生み出すようでは、国際競争力も低下して行くのは避けられない現実と言えます。

2)少子高齢化の克服

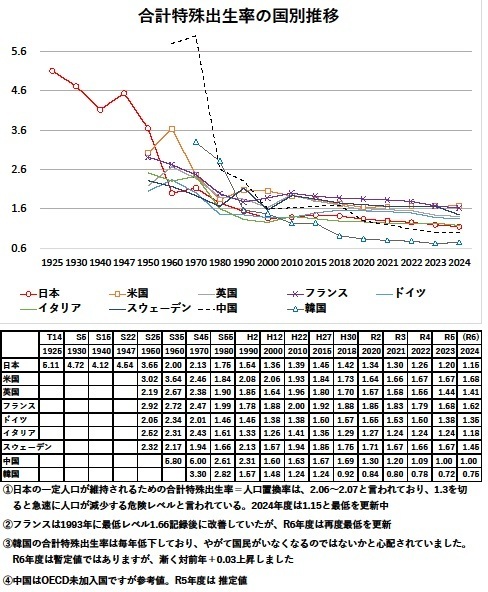

①少子化の動向

合計特殊出生率という概念があります。これは15歳以上50歳未満の出産可能年齢の女性1人が生涯に産む子供の数を合計したものです。合計特殊出生率のランキングは、出典により若干のばらつきはありますが、2021年の世界銀行発表資料によると、世界212か国の上位から30位ぐらいまではアフリカ諸国が独占しています。当該資料によると、1960年代後半には世界の合計特殊出生率は5台だったのが2021年には2.27となり、半世紀で概ね半減したと言うことです。尚、当該統計では、香港の0.77が韓国の0.80を抜いて世界最低の合計特殊出生率となっています。

(2021年世銀発表の合計特殊出生率ランキング)

1位 ニジェール 6.82

2位 ソマリア 6.312

3位 チャド 6.26

4位 コンゴ 6.16

5位 中央アフリカ 5.98

6位 マリ 5.96

7位 アンゴラ 5.30

以下省略

世界平均 2.27

合計特殊出生率はアフリカの一部の国を除いて、世界的に低下傾向を示しています。 少なくともOECD加盟先進国においては、下記に記載の通り毎年かなり顕著に低下しています。

日本における合計特殊出生率は、厚労省が当該統計を取り始めた第二次大戦直後の1947年には4.54、最近の半世紀ほどは第2次ベビーブーム直前1965年の2.14をピークに毎年低下を続け、2023年には遂に1.20にまで低下しました。このままでは2040年には1を切ると懸念されています。特に東京都では0.99と最低となっております。一方最も高かったのは沖縄の1.60、次いで宮崎県と長崎県が1.49、鹿児島県が1.48となっております。

日本の2024年1年間の出生数は72万988人(対前年▲0.8%)と1899年に当該統計を取り初めて以来最低となりました。一方、死亡者数は出生数のほぼ2.2倍の161万8,684人と、統計を取り初めて以来最も多くなり、出生数と死亡数の差である自然減は89万7,696人と成りました。更に同年の婚姻数は49万9,999組、対前年+2.2%と戦後2番目に低い実績(昨年度は戦後最低)となりました。現行の人口を維持するための合計特殊出生率を人口置換水準と言い、現在の日本においては2.06~2.07と言われています。従って現在の日本は既に、急激に人口が減少する危険水準に達しています。最近では、生涯結婚しない男女が増えているので、この危険はあながち杞憂とは言えません。

できれば1家族2人の子供、少なくとも1.5人の子供を産み育てることを可能とする政治上の諸施策を期待したい。2015年10月発足の第3次安倍内閣では、「一億総活躍社会」の実現を目指して、「希望出生率」を1.80としていました。これは2010年のフランスの2.0を筆頭に当時のOECD主要加盟国の多くが1.80を超えていたので、これを目標としたものと思われます。しかし今となっては、この目標は全く画餅に帰しています。フランスは今では、合計特殊出生率がOECD先進国中極めて高い優等生となっていますが、戦前は国民感情的には女性は家庭内の労働をこなしていればいいとの認識が極めて高く、合計特殊出生率は日本よりもはるかに低かった。それが同国の戦後の人口不足による合計特殊出生率を高める必要性に基づく政府の各種施策が功を奏して、OECD先進国中優等生的な出生率が達成されていることを忘れてはいけません。

政府はだいぶ前から、国民に対してこの出生率を高めるように要請をしてきました。しかしながら、劣悪なる労働環境の中で困窮する非正規雇用労働者割合が40%にも達しようとする現状においては、全く不可能と言えます。また、政府は数年前から働き方改革と銘打って、遅まきながら労働者の労働環境を改善して、給料を引き上げるように産業界に要請を始めています。但し、すでに諸外国との間にかなり大きな格差が生じています。

フランスにおいては、2010年代の合計特殊出生率は2.0を超えていたが、2021年には1.83と足元3年連続で低下してきています。それでも日本よりはかなり高く、これは政府による国民が複数の子供を産み育てることを可能とする社会環境が大きく改善されたからです。少なくとも「出産をとるか」、「仕事をとるか」と言った二者択一的な選択状況にはなく、両者が共存可能な労働環境となっています。

最近のマスコミ報道によると同国における非婚カップルは、50%にも達するそうです。しかしながら同国においてはこのような非婚カップルの子供にも婚姻カップルの子供に対するのと同様の子育て支援策が適用されております。この事も同国における複数の子供を産み育てるインセンティブとなっています。更に同国においては1971年より、育児休業給付金が就労時の90%支給されており、スウェーデンでは80%となっています。日本の3分の2とは大きな格差が存在しています。

国は単に国民に対して、「子供をたくさん産んでください!」と号令をかけるだけでは、実現は不可能です。せめて、国民が複数の子供を産み育てることのできる社会経済環境の構築に努力していただきたい。

韓国の2022年の合計特殊出生率実績は0.78であったが、同国統計庁が2024年2月に発表した2023年の実績は0.72であり、前年同様OECD諸国平均の約半分・最下位となりました。同国の30代の非婚率は42.5%で、10年前よりも13.3%増加したそうです。最近の韓国の急激な住宅価格の上昇が婚姻率を押し下げ、出生率の低下をもたらしていると言われています。一部では、韓国は歴史から一番最初に消える民族ではないかと心配されています。

2023年1月の新聞には、2022年の中国の人口が60年ぶりに減少に転じたとの記事が大きな驚きとともに掲載されています。下記グラフに、2021年の中国の合計特殊出生率が1.20まで低下の事実が掲載されているので、早晩そうなることは解りきったことです。最近の中国においては、毛沢東の時代の出産奨励の時代から、続く鄧小平の時代における極端な一人っ子政策への急激な方向転換の余波により、少子高齢化の弊害が大きな社会問題となっています。極端な場合には、成人男性1人で自らの両親のみならず、配偶者の両親を含めて4人の老後の介護が必要な事例も発生しているようです。中国の経済成長率の低下と相まって、この問題は大きな社会問題となるであろうことは明らかです。この点については、後日稿を改めて、検証してみたいと思います。

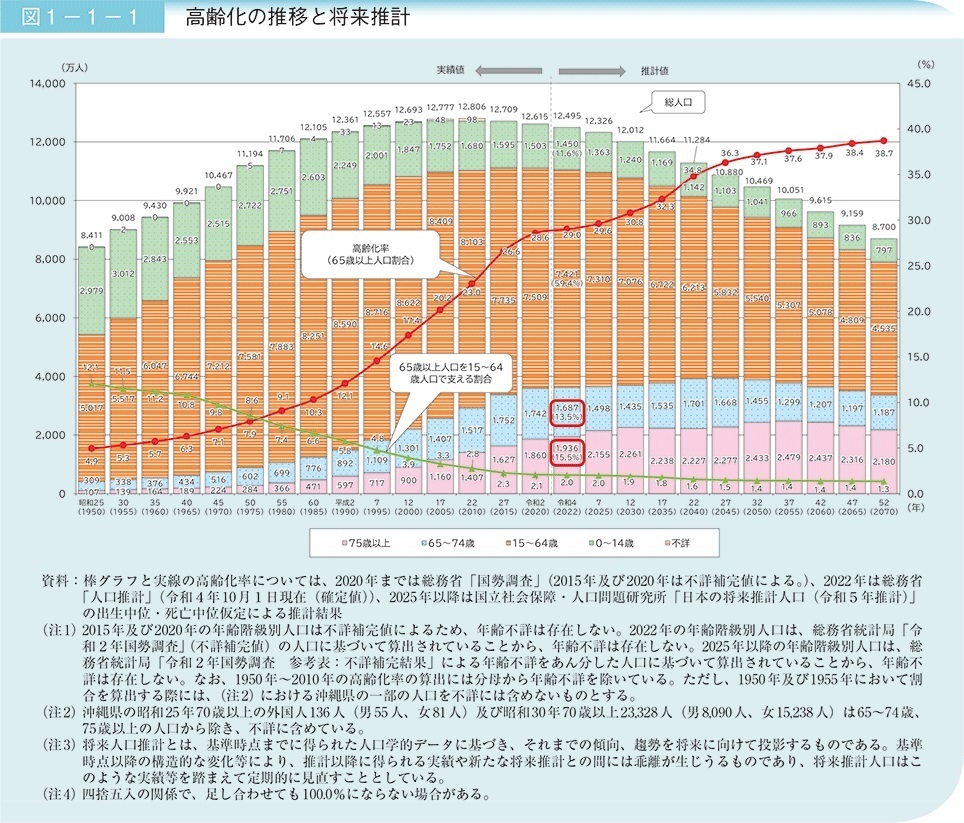

② 高齢化の急速な進展

少子化問題と切り離して考えられないのが、高齢化の急速な進展です。一般的に65歳以上の人を高齢者と言いますが、総人口に占める65歳以上の比率を高齢化率と呼びます。この高齢化率が7%を超えると高齢化社会、14%を超えると高齢社会、21%を超えると超高齢社会、28%を超えると(未だ正式名称はないが)超超高齢社会とでも呼ぶのかもしれません。

2021年の世界194か国平均の高齢化率は9.54%のところ、日本は28.9%と断トツの世界第1位です。第2位はイタリアの23.61%、3位はポルトガルの23.15%、4位はフィンランドの22.96%となっています。しかも高齢化社会から高齢社会に移行するのにドイツは42年、フランスは114年かかったのに対して、我が日本はわずか24年で到達しており、そのスピードが異常に早かった。現在の日本は明らかに既に世界一の超超高齢社会になっていると言えます。子供が減り続ける中で団塊の世代を中心とした高齢者人口が増えたことが、急速に高齢化社会へと進んだ原因と考えられます。

因みに2024年5月5日の子供の日に、総務省が発表した同年4月時点の15歳未満の子供の数は1,401万人、総人口に占める割合は11.3%と43年連続で減少しています。4,000万人以上の人口の世界37か国中、同比率が日本を下回るのは11.2%の韓国だけということです。同時に発表された日本の高齢化率は29.2%と世界一の記録を更新中です。

下記白書に従うと、現在の日本は15歳以上65歳未満の現役世代2人で1人の高齢者を養っている状況であり、2065年には高齢化率が38.4%に達し、現役世代1.4人で1人の高齢者を養っていかなければならない大変な時代が到来するそうです。但し、現在の日本では、女性の短大入学者を含めると男女ともに6割程度は大学に進学しており、未だ定職にもついていない20歳未満の若年者が、65歳以上の高齢者の面倒を見ることは現実的に不可能です。このような現実を直視すれば、内閣府の現役世代の高齢者扶養率はもっと厳しい数字となります。従って、高齢化社会の弊害を克服して日本社会の活力アップのためには、国の最優先課題として出生率アップのための諸施策を実施することは、避けて通れない重要な政策と言えます。

(令和5年版内閣府高齢化白書概要)

お問合せ・ご相談はお電話またはメールにて受け付けております。まずはお気軽にご連絡ください。HP掲載記事に対する反論・お問い合わせも歓迎いたします。

お電話でのお問合せはこちら

0476-42-8590

受付時間:9時〜18時(土日祝日を除く)